「子どもだからここまで、というのはおかしいと思うんです。たとえば調べ物は図書館で、という。でも世の中はネットの時代ですよ。リテラシーをきちんと教えれば問題ない」

そもそも子どもたちも沼田さんも、賞金にはたいした価値を見出していない。大切なのは過程、なのだ。その過程にはたっぷりのエンターテインメント、そして小学生が学ぶべき事柄を周到にちりばめている。

「ただ街について調べなさいといってもテンションは上がりません。そこで僕は今日から君たちは観光大使です。好きな都道府県を選んでPRしてくださいってやった。仕上げにはおのおの発表したものを知事宛に送りました。知事直々の手紙をいただいたり、島根県のゆるキャラ、しまねっこが来てくれたりと思わぬ展開もありました」

授業のすすめ方もユニークだ。先生が説明し、キリのいいところで質問、手を挙げた生徒が答えるというのがセオリーだが、沼田さんのクラスはみなが自由に発言する。それを取りまとめるのが沼田さんの役割であり、ちまたでMC型教師といわれるゆえんだ。

「上から押さえつけるようなやり方ではちっとも楽しくない。ただし、子どもたちには経験がないから、学びへの接し方がわかりません。そこをサポートしてやるのが僕の役目なんです」

生徒を一個の人間として認める、というのは沼田さんのようなやり方をいうんだなと思う。

ポロシャツでブランディング

沼田さんも生徒に負けず劣らず、忙しい。現在は教諭のほか、学校図書生活科教科書の編集委員、全国の小学校高学年を対象とした再生エネルギーを考えるグリーンパワー教室の講師、企業向けのチームビルディングのコンサルタントなど多種多様な肩書きをもっている。先月の週末はほとんど取材など本業以外の活動でつぶれた。

「ベテランの先生は変化球で四隅を狙うわけです。僕にはそういった技術がないから、ど真ん中に直球を投げ込むだけ。空振りを取るためにはスピードが大切です。肩を鍛えてくれるのが課外活動なんです」

ど真ん中の直球と聞けば違和感があるが、社会人のひとりとして考えればどうだろう。プロジェクトを成功に導くため、スタッフにやりがいのある環境を用意する。みごと成約がなった暁には奮発して飯を奢る。みずから見聞を広めるために他業種の人間との交流を図る。あるいはブランディングといってアイコンのように着続けるラルフ・ローレンのポロシャツ、あるいは名刺の携行(教師にはふつう支給されない)…いずれもとりたてて不思議なことではない。

しかしそれにつけても次々とアイデアが出てくるのがすごいが、沼田さんはこともなげにいう。

「ずっと子どもたちと一緒にいるんですよ。ヒントは目の前にあるんです」

現場にいて、廊下同様、しっくり来なかったのがノートとか。

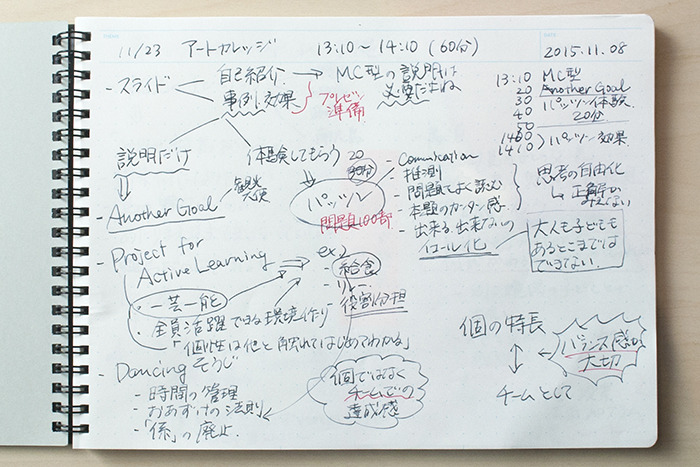

「黒板が横長なのに、なぜノートは縦なんだろうと思っていました。書き取りをどう展開していっていいか悩む生徒をいっぱいみてきた。そんなところで頭をつかう必要はないんです。EDiTの『アイデア用ノート』に出会ってこの仮説は確信に変わりましたね。ふだん、アイデアを練るのはもっぱら黒板です。アイデアが浮かんだらチョークでだーっと書くんですが、まさに黒板と同じようにつかえるんです。

子どもたちはみんな欲しいって。彼らはなんでも欲しいっていうんですけどね(笑)」

そう話す沼田さんのノートには、11月23日におこなわれるトークセッション「六本木アートカレッジ」の構想がぎっしり詰まっていた。拝見すると、ノート中央に“パッツン”という謎の言葉が。その全貌は当日、明らかにするそう。