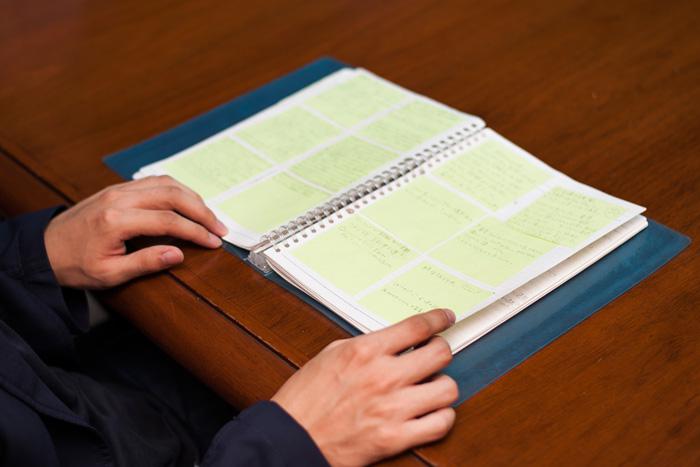

作家デビュー以来、愛用しているプロット制作用のルーズリーフ。『何者』『何様』も細かい設定や構成をこのノートにつくり込んでいった

ルーズリーフを使っているのは大学受験や大学時代の名残ですね。登場人物の、本編には出てこないレベルの細かい設定や、出来事の時系列がわかる表などを記入します。書いたあとで、ページの順番を変えたり、間に新しいページを差し込むことができるので便利です。

付せんもかなり重要なアイテム。付せんは、物語のエピソードなど断片的な情報が頭の中にあるだけの状態のときにとても便利。とりあえず頭に浮かぶ事象を一つずつ書いていって、さあ順番を決めよう、という作業を行うからです。並び替えが自由にできるので、とても重宝しています。

付せんは正方形で、書き込みが十分にできるサイズを使用

また、長い時間軸のプロットをつくる場合は、ルーズリーフよりサイズの大きい画用紙を使うこともあります。画用紙のいい点は、大きなひとつの画面をつくることができるところです。パソコンの画面上でつくろうとすると、ひと目でわかる範囲が限られていて、時の流れや出来事の順序がいっぺんに見られなくなってしまいます。いちいちスクロールしていると全体の流れをつかみにくいですが、大きな画用紙なら付せんを移動させるだけなので簡単です。

今は小説を書くのに慣れてきたというのもあり、ストーリーの内容によっては頭の中でプロットを組み立てることも多いですね。

大学生の“今”を反映した作品『何者』

今回映画化された『何者』に関していえば、取材はせず、登場人物すべてが架空の人物です。プロットは手書きでつくりました。5人の大学生の就職活動を描写することで現代人のコミュニケーションの変容について書いた物語ですが、本の発売当初は、この小説の中でTwitterでの会話が描写されていることがよく話題に上がっていました。

でも、たとえば自分の日常を書くとき、食事のシーンはとても自然に出てきますよね。そのように、大学生の日常生活を書くうえで、Twitterを使用するシーンはとても自然に出てくるはずなんです。ただ、私がとても自然なこととして書いたことが「この世代特有のことだ!」と受け止められることは大変多いので、その反応にいつも驚かされます。小説を書いたのに社会学的に、新書的に読まれるというか。でも今はそういう役割を担うべき年齢かつポジションなんだろうな、と思っています。

本書では就職活動が舞台になっていますが、僕も30社ほど受験しました。“書く”ということでいえば、エントリーシートと履歴書を手書きするのは、単純に効率が悪いと思います。日本では、“時間をかけたものにこそ人柄や愛情が宿る”というような風潮がありすぎる気がします。確かにあたたかなものが伝わることもありますが、時間をかけて手書きをしたから、この学生はいい子だ! もっと言うと、深夜バスで面接に来たからこの子はいい子だ! みたいな。これには違和感を覚えますね。

手書きだからこそできるスケジュール管理

小説の執筆にはパソコンを使っていますが、自分のスケジュール管理については手書きがベストです。自宅に横幅70cmくらいある大きなカレンダーを貼って、予定を書いた付せんを貼っています。たとえば、1日に取材が3件入っていれば3枚の付せんを貼り、変更があれば貼り直します。プロットの使い方と同じです。ひと目でスケジュールが分かるし、明日は取材が●件あるな、など翌日の“重さ”を一目で確認できるところが気に入っています。

それに作家の場合は、スケジュールの中で最も大切な原稿の“締切”があります。ただ締切と書いただけでは、それが原稿用紙400枚分なのか2枚分なのかぱっと見ただけではわかりません。そこで考えたのが、原稿の内容や分量で、執筆のスタート日から締切日までを線で書き入れていくやり方です。駅に掲示されている特急電車や普通電車がどこの駅で停まるかの表示のような形ですね。

用途に合わせて使い分けるのがポイント

“書く”ことについて考えるときに、最初に何に触れたかで、大きく違うと思います。僕の場合は、前述したように手で書くことからスタートしています。今の時代はデジタル化が進んでいますから、小学生でも授業でパソコンを使うことがあると思います。これからの子どもたちにとっては、文字を書き表すこと=入力すること、が初めての経験になるかもしれない。そうなると考え方がごっそり変わるんでしょう。

一般的に日常生活の中で、手で書く機会が減っていることは確かですが、手で書くことが初めての経験だった世代に関しては、手で書くという行為自体はいつまでもなくならないと思います。視点を変えて、“使う道具が増える”と考えればいいのではないでしょうか。フライパンができたからといってすべての食材を火を通すわけではないように、いくら便利なツールが出てきたからといって手書きがなくなるわけではないですよね。道具が増えて、選択肢が増えて、豊かになっていくんだと思います。新しい方法が生まれたから旧来の方法はすべて淘汰される、みたいな考え方ってよく聞きますけど、現実って意外とそうではないですよね。

僕は、自分が知らない価値観や変化を知ることが好きなんです。最近、聞いた話で衝撃的だったのは、10代前半くらいの男の子の“テレビは途中から動画がはじまるから観づらい”という発言。その男の子が初めて観た動画は、テレビではなくてYou Tubeなどの自分で再生ボタンを押すメディアだったからこういう発言になったわけです。この話を聞いた時に、こういうセリフを待っていた!と思いました。自分の思考回路では絶対に出てこない発言にこれからどんどん触れられると思うとゾクゾクします。

この先、”書く“という行為にも手で書く、パソコンで入力する、そのほかにも何か新しい道具が出てくるかもしれません。そのときに自分がどんな反応を示すのか、そしてその新しさが当然となった世代からどんな言葉が聞けるのか、今からとても楽しみです。

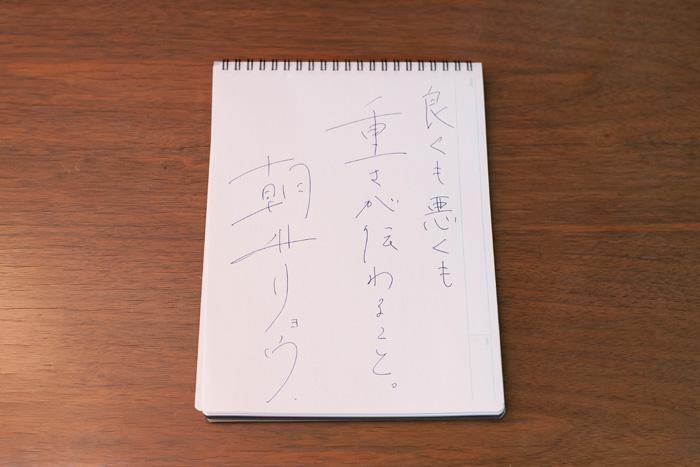

直筆で書いてもらった「朝井さんにとって“書く”とは?」

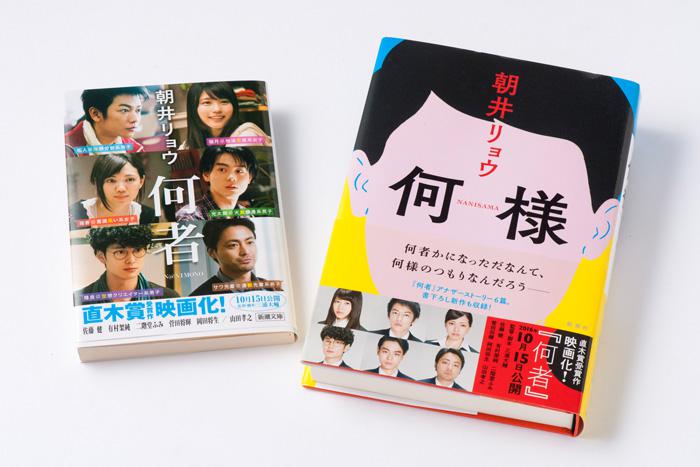

『何者』朝井リョウ 著(新潮社)

就職活動に励む拓人や同居人・光太郎をはじめとした仲間たち。だが、SNSや面接で発する言葉の奥に見え隠れする、本音や自意識が、彼らの関係を次第に変えて……。直木賞受賞作。

『何様』朝井リョウ 著(新潮社)

光を求めて進み、熱を感じて立ち止まる。直木賞受賞から3年、映画化された『何者』のアナザーストーリー、六篇を収録。「就活」の枠を超えた人生の現実を通し、発見と考察に満ちた最新作品集。

『何者』

2016年10月15日(土)全国公開

原作 : 朝井リョウ『何者』(新潮文庫刊)/ 監督・脚本 : 三浦大輔 / キャスト : 佐藤 健 有村架純 二階堂ふみ 管田将暉 岡田将生 / 山田孝之 / 主題歌 : 「NANIMONO(feat. 米津玄師)」中田ヤスタカ

©2016映画「何者」製作委員会

平成生まれの作家・朝井リョウが直木賞を受賞し、大きな話題を呼んだ『何者』(新潮文庫刊)が遂に映画化!数々の賞を独占したデビュー作『桐島、部活やめるってよ』で等身大の高校生を描き切った朝井リョウが今回挑んだのは、就職活動を通して自分が「何者」かを模索する5人の大学生たち。友情、恋愛、就活、裏切り……。リアル過ぎる彼らの青春が行きつく先にあるものとは!? まだ誰も見たことのない超観察エンタメここに解禁!!

Profile

- 作家

朝井リョウ Ryo Asai

1989年5月生まれ。岐阜県出身。2009年『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2013年、『何者』で第148回直木賞を受賞。他の著書に『チア男子!!』(第3回高校生が選ぶ天竜文学賞)、『星やどりの声』『もういちど生まれる』『少女は卒業しない』『世界地図の下書き』(第29回坪田譲治文学賞)、『スペードの3』『武道館』『世にも奇妙な君物語』『ままならないから私とあなた』エッセイ集『時をかけるゆとり』がある。

https://twitter.com/asai__ryo?lang=ja